六十九 狩の使

■『伊勢物語』解説・朗読音声を無料ダウンロードする

■【古典・歴史】メールマガジン

YOUTUBEで配信中

むかし、男ありけり。その男、伊勢の国に狩の使にいきけるに、かの伊勢の斎宮(いつきのみや)なりける人の親、「つねの使よりは、この人よくいたはれ」といひやれりければ、親の言なりければ、いとねむごろにいたはりけり。朝には狩にいだしたててやり、夕さりはかへりつつ、そこに来させけり。かくて、ねむごろにいたつきけり。二日といふ夜、男、われて「あはむ」といふ。女もはた、いとあはじとも思へらず。されど、人目しげければ、えあはず。使ざねとある人なれば、遠くも宿さず。女のねや近くありければ、女、人をしづめて、子一つばかりに、男のもとに来たりけり。男はた、寝られざりければ、外の方を見いだしてふせるに、月のおぼろなるに、小さき童をさきに立てて人立てり。男いとうれしくて、わが寝る所に率(ゐ)て入りて、子一つより丑三つまであるに、まだ何ごとも語らはぬにかへりにけり。男いとかなしくて、寝ずなりにけり。つとめて、いぶかしけれど、わが人をやるべきにしあらねば、いと心もとなくて待ちをれば、明けはなれてしばしあるに、女のもとより、詞はなくて、

君や来しわれやゆきけむおもほえず夢かうつつか寝てかさめてか

男、いといたう泣きてよめる、

かきくらす心の闇にまどひにき夢うつつとは今宵さだめよ

とよみてやりて、狩にいでぬ。野に歩けど、心はそらにて、今宵だに人しづめて、いととくあはむと思ふに、国の守、斎宮の頭(かみ)かけたる、狩の使ありと聞きて、夜ひと夜、酒飲みしければ、もはらあひごともえせで、明けば尾張の国へたちなむとすれば、男も人しれず血の涙を流せど、えあはず。夜やうやう明けなむとするほどに、女がたよりいだす盃のさらに、歌を書きていだしたり。取りて見れば、

かち人の渡れど濡れぬえにしあれば

と書きて末はなし。その盃のさらに続松の炭して、歌の末を書きつぐ。

またあふ坂の関はこえなむ

とて、明くれば尾張の国へこえにけり。斎宮は水の尾の御時、文徳天皇の御女、惟喬(これたか)の親王(みこ)の妹。

逢坂の関跡

逢坂の関跡

現代語訳

昔、男がいた。その男が伊勢の国に狩りの勅使として派遣されたところ、かの伊勢の斎宮である人の親が、「いつもの使いよりは、この人をよく労わりなさい」と言い送ったので、親の言葉なので、たいそう心をこめて労わっていた。

朝は狩りに送り出してやり、夕方には帰ってくると斎宮の御在所に来させる。こうして、仲睦まじくいい関係になった。最初に男が泊まってから二日目の夜、男は強いて「逢おう」と言う。女もまた、ぜったいに逢うまいとは思わない。しかし人目が多いので、逢うことができない。

正使の人なので、遠く宿をとっているわけではない。女のねやの近くにいたので、女は周囲が寝静まるのを待って、子一つ(午後11時から11時半)に男のもとにやってきた。男はまた、寝られないので外のほうを見て横になっていたところ、月のおぼろな時分に、小さい童を先に立てて人が立っている。

男はたいそう嬉しくて、自分が寝る所に女をひっぱっていって布団に入って、子一つ(午後11時から11時半)から丑三つ(午前2時から2時半)まであるのに、まだ何も話さないうちに女は帰っていった。男はたいそう悲しくて、寝ないでいた。早朝、女のことが気がかりだったが、自分のほうから女のもとに使を出すのもはばかられるので、たいそう頼りない気持ちで待っていると、夜が明けてしばしたった頃、女のもとから詞はなく、

貴方がいらしたのでしょうか。私が行ったのでしょうか。私にはわかりません。夢なのか現なのか。寝ていたのか覚めていたのか。

男はひどく泣いて詠んだ。

悲しみに真っ暗になった私の心は、闇の中に迷っていました。夢か現かは、今夜決めてください。

と詠み送って、狩に出た。野を歩いても、心はうつろで、せめて今夜だけでも周囲が寝静まるのを待って一刻も早い時間に会おうと思っていたところ、伊勢守と斎宮寮頭を兼任している男が、狩の使が赴任したと聞いて一晩酒宴を開いたので、いっこうに逢いに行くこともできず、夜が明ければ尾張の国へ出発する予定なので、男も血のような涙を流したが、逢えなかった。夜が次第に明けてくるころ、女の住まいより送ってきた盃の皿に、歌を書いてよこしてきた。取って見ると、

徒歩で河を渡る人ですら衣の裾が濡れないくらいの、私と貴方の縁はそんな浅いものでしたので…

と書いて、下の句はない。男はその盃の皿に松明の燃え残りの炭で、下の句を書き足す。

…だからまた、逢坂の関を越えて、貴女に逢いに来ましょう。

と詠んで、夜が明ければ尾張の国へ山を越えて行った。この斎宮は清和天皇の御時、文徳天皇の御娘、惟喬の親王の妹、恬子内親王である。

語句

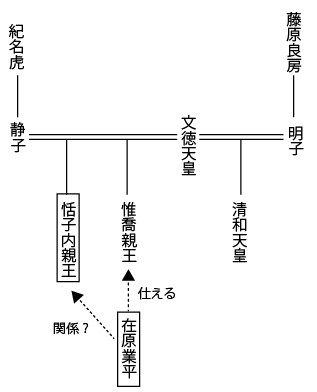

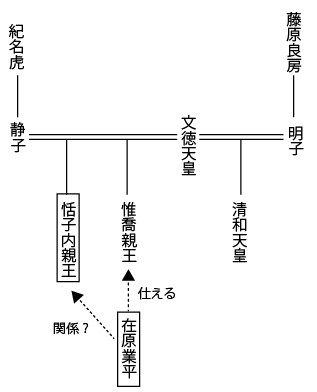

■狩の使 鷹狩で宮中の宴会用の野鳥を取らせるために各地に使わされた勅使。 ■伊勢の斎宮 伊勢神宮にお仕えする巫女。天皇の御世がかわると未婚の内親王、内親王がいない場合は女王(親王宣下されていない皇室女子)から卜定(ぼくじょう。占い)によって選ばれた。伊勢に赴くと多気(たけ)郡の斎宮寮の内院にすまう。ここでは文徳天皇皇女・恬子内親王(やすこないしんのう) ■夕さり 夕方。 ■そこ 斎宮の御在所。 ■いたつく 親密な関係になる。 ■二日といふ夜 男が泊まってから二日目の夜。 ■われて 強いて。 ■使ざね 「ざね」は主なるもの。「使ざね」は狩の使の正使。リーダー。 ■人をしずめて 周囲の人が寝静まるのを待って ■子一つ 「子」は午後11時から午前1時までの2時間。「一つ」は2時間の間を4等分した1つ目。午後11時から11時半。 ■丑三つ 「丑」は午前1時から3時までの2時間。「三つ」は2時間を4等分した3つ目。午前2時から2時半。 ■わが人 自分のほうから相手に送る使。 ■「君や来し…」「おもほえず」は認識できない。わからない。 ■「かきくらす…」 「かきくらす」は悲しみに真っ暗になった。 ■今宵だに せめて今晩だけでも。 ■人しずめて 周囲の人が寝静まってから。 ■国の守、斎宮の頭かけたる 伊勢守兼斎宮寮頭。斎宮寮は斎{に関する事務を行う役所。内院・中院・外院に分かれる。 ■夜ひと夜 夜通し。 ■酒飲みす 宴会した。 ■もはら 下に否定語をともなって「いっこうに~できない」。■「かち人の…」 「かち人」は徒歩で河を渡る人。「濡れぬ」徒歩で河を渡っても衣の裾が濡れない。つまり、河が浅い。浅い縁。「えにし」は「縁」と「江にし」を掛ける。「し」は強意。 ■続松の炭 早朝で薄暗いので松明がともされている、その燃え残り。 ■「またあふ坂の…」「逢坂の関」は京と大津の境にあり、伊勢へ下向する時通る。「逢」の字から、男女が関係を持つことの暗示。 ■水尾の御時 清和天皇の御時。 ■文徳天皇の御女、惟喬の親王の妹 惟喬親王の妹の恬子(やすこ)内親王。在原業平は惟喬の親王に仕えていたので、その妹恬子内親王とも交流がもともとあったものか。

恬子内親王と在原業平

品詞分解

むかし、男/あり(ラ変・用)/けり(過・止)。そ/の(格助)/男、伊勢の国/に(格助)/狩/の(格助)/使/に(格助)/いき(カ四・用)/ける(過・体)/に(格助)/、か/の(格助)/伊勢/の(格助)/斎宮/なり(断・用)/ける(過・体)/人/の(格助)/親、「つね/の(格助)/使/より(格助)/は(係助)/、こ/の(格助)/人/よく(形ク・用)/いたはれ(ラ四・命)」/と(格助)/いひやれ(ラ四・已然)/り(完・用)/けれ(過去・已然)/ば(接助)/、親/の(格助)/言/なり(断・用)/けれ(過・已)/ば(接助)、/いと(副)/ねむごろに(形動・用)/いたはり(ラ四・用)/けり(過・止)。/朝/に(格)/は(係助)/狩/に(係助)/いだした(複・下二・用)て/て(接助)/やり(ラ四・用)、/夕さり(名・尾)/は(係助)/かへり(ラ四・用)/つつ(接助)、/そこ/に(格助)/来(カ変・未)/させ(使・用)/けり(過・止)。/かくて(副)、/ねむごろに(形動・用)/いたつき(カ四・用)/けり(過・止)。/二日/と(格助)/いふ(ハ四・体)/夜、男、/われて(副)/「あは(ハ四・未)/む(意・止)」/と(格助)/いふ(ハ四・止)。/女/も(係助)/はた(副)、/いと(副)/あは(ハ四・未)/じ(消意)/と(格助)/も(係助)/思へ(ハ四・已然)/ら(完・未)/ず(消・止)。/されど(接)、/人目/しげけれ(形ク・已)/ば(接助)、/え(副)/あは(ハ四・未)/ず(消・止)。/使ざね(名・尾)/と(格助)/ある(ラ変・体)/人/なれ(断・已)/ば(接助)、/遠く(形ク・用)/も(係助)/宿さ(サ四・未)/ず(消・止)。/女/の(格助)/ねや/近く(形ク・用)/あり(ラ変・用)/けれ(過・已)/ば(接助)、/女、人/を(格助)/しづめ(マ下二・用)/て(接助)、/子/一つ(数)/ばかり(副助)/に(格助)、/男/の(格助)/もと/に(格助)/来(カ変・用)/たり(完・用)/けり(過・止)。/男/はた(副)、/寝(ナ下二・未)/られ(可・未)/ざり(消・用)/けれ(過・已)/ば(接助)、/外/の(格助)/方/を(格助)/見いだし(サ四・用)/て(接助)/ふせ(サ四・已)/る(完・体)/に(接助)、/月/の(係助)/おぼろなる(形動・体)/に(格助)、/小さき(形ク・体)/童/を(格助)/さき/に(格助)/立て(タ下二・用)/て(接助)/人/立て(タ四・已)/り(完・止)。/男/いと(副)/うれしく(形シク・用)/て(接助)、/わ/が(格助)/寝る(ナ下二・体)/所/に(格助)/率(ワ上一・用)/て(接助)/入り(ラ四・用)/て(接助)、/子一つ/より(格助)/丑/三つ(数)/まで(格助)/ある(ラ変・体)/に(接助)、/まだ(副)/何ごと/も(係助)/語らは(ハ四・未)/ぬ(消・体)/に(接助)/かへり(ラ四・用)/に(完・用)/けり(過・止)。/男/いと(副)/かなしく(形シク・用)/て(接助)、/寝(ナ下二・未)/ず(消・用)/なり(ラ四・用)/に(完・用)/けり(過・止)。/つとめて(名)、/いぶかしけれ(形シク・已)/ど(接助)、/わ/が(格助)/人/を(格助)/やる(ラ四・止)/べき(当・体)/に(断・用)/し(副助)/あら(ラ変・未)/ね(消・已)/ば(接助)、/いと(副)/心もとなく(形ク・用)/て(接助)/待ちをれ(複・ラ変・已)/ば(接助)、/明けはなれ(複・ラ下二・用)/て(接助)/しばし(副)/ある(ラ変・体)/に(格助)、/女/の(格助)/もと/より(格助)、/詞/は(係助)/なく(形ク・用)/て(接助)、

君/や(係助)/来(カ変・未)/し(過・体)/われ/や(係助)/ゆき(カ四・用)/けむ(過推・体)/おもほえ(ヤ下二・未)/ず(消・止)/夢/か(係助)/うつつ/か(係助)/寝(ナ下二・用)/て(接助)/か(係助)/さめ(マ下二・用)/て(接助)/か(係助)

男、/いと(副)/いたう(形ク・用(ウ音便))/泣き(カ四・用)/て(接助)/よめ(マ四・已)/る(完・体)、

かきくらす(サ変・体)/心/の(格助)/闇/に(格助)/まどひ(ハ四・用)/に(完・用)/き(過・体)/夢うつつ/と(格助)/は(係助)/今宵/さだめよ(マ下二・命)

と(格助)/よみ(マ四・用)/て(接助)/やり(ラ四・用)/て(接助)、/狩/に(格助)/いで(ダ下二・用)/ぬ(完・止)。/野/に(格助)/歩け(カ四・已)/ど(接助)、/心/は(係助)/そらに(形動・用)/て(接助)、/今宵/だに(副助)/人/しづめ(マ下二・用)/て(接助)、/いと(副)/とく(形ク・用)/あは(ハ四・未)/む(意・止)/と(格助)/思ふ(ハ四・体)/に(接助)、/国/の(格助)/守、斎宮/の(格助)/頭(かみ)/かけ(カ下二・用)/たる(完・体)、/狩/の(格助)/使/あり(ラ変・止)/と(格助)/聞き(カ四・用)/て(接助)、/夜ひと夜(副)、/酒飲み/し(サ変・用)/けれ(過・已)/ば(接助)、/もはら(副)/あひごと/も(係助)/え(副)/せ(サ変・未)/で(接助)、/明け(カ下二・未)/ば(接助)/尾張の国/へ(格助)/たち(タ用・用)/な(確・未)/む(意・止)/と(格助)/すれ(サ変・已)/ば(接助)、/男/も(係助)/人/しれ(ラ下二・未)/ず(消・用)/血/の(格助)/涙/を(格助)/流せ(サ変・已)/ど(接助)、/え(副)/あは(ハ四・未)/ず(消・止)。/夜/やうやう(副)/明け(カ下二・用)/な(確・未)/む(推・止)/と(格助)/する(サ変・体)/ほど/に(格助)、/女がた/より(格助)/いだす(サ四・体)/盃/の(格助)/さら/に(格助)、/歌/を(格助)/書き(カ四・用)/て(接助)/いだし(サ四・用)/たり(完・止)。/取り(ラ四・用)/て(接助)/見れ(マ上一・已)/ば(接助)、

かち人/の(格助)/渡れ(ラ四・已)/ど(接助)/濡れ(ラ下二・未)/ぬ(消・体)/え/に(断・用)/し(副助)/あれ(ラ変・已然)/ば(接助)

と(格助)/書き(カ四・用)/て(接助)/末/は(係助)/なし(形ク・止)。/そ/の(格助)/盃/の(格助)/さら/に(格助)/続松/の(格助)/炭/して(格助)、/歌/の(格助)/末/を(格助)/書きつぐ(複・ガ四・止)。

また(副)/あふ坂/の(格助)/関/は(係助)/こえ(ヤ下二・用)/な(確・未)/む(意・止)

とて(格助)、/明くれ(カ下二・已)/ば(接助)/尾張/の(格助)/国/へ(格助)/こえ(ヤ下二・用)/に(完・用)/けり(過・止)。/斎宮/は(係助)/水の尾/の(格助)/御時、文徳天皇/の(格助)/御女、惟喬の親王/の(格助)/妹。

解説

伊勢斎宮の話は、四段五段などの藤原高子の話と並び、『伊勢物語』の主要な筋の一つです。『伊勢物語』という題名のゆらいとなっているとも言われます。

しかも、男の相手はアマテラスオオミカミに奉仕する絶対不可侵の、聖なる存在たる伊勢の斎宮です。

この時の伊勢の斎宮は文徳天皇の娘であり惟喬親王の妹である恬子(やすこ)内親王。そして業平は惟喬親王にお仕えしていましたから、その縁もあって、もともと妹の恬子内親王とは親しかったのかもしれません。

恬子内親王と在原業平

女のほうから男を訪ねていっていること。「子一つより丑三つまで」過ごした時間が具体的に描かれていること。描写が生々しいです。とはいえ、二人の間に密通の事実はなかったようです。

「まだ何事も語はぬにかへりにけり」…「語る」は男女が語り合うから、関係を持つことを意味するので、何事も語らってないといっているので、事実はなかったと見るべきでしょう。とはいえ、一夜をすごした後の歌のやり取りは、事実があったような、なかったような、どちらとも取れる形になっています。

すべてが夢の中の出来事のように、もやに包まれた感じがあります。

伊勢の斎宮

「伊勢の斎宮(さいぐう・いつきのみや)」は、伊勢神宮に奉仕した皇室の女子(内親王・女王)です。

(内親王とは皇族の女子のうち親王宣下を受けた者で、女王は親王宣下を受けていないものです。現在の皇室典範では皇族に女子が生まれると何の手続きもなく「内親王」とされますが、かつては「親王宣下」を受けないと、親王や内親王にはなれませんでした。まあ、ざっくりと、「皇室の女子が伊勢神宮に奉仕したもの」と考えてください)

伊勢の斎宮の歴史をいえば10代崇神天皇の御世に、それまで天照大御神を皇居でお祀りしていたのを、畏れ多いこととして倭笠縫村(かさぬいむら)に神殿を建てて遷し、崇神天皇の皇女豊鋤入姫命(とよすきいりひめのみこと)に奉仕させたことに始まり、7世紀後半天武・文武朝に制度が整いました。

天皇が即位すると占いにより内親王、内親王がいない場合は女王から斎宮が選らばれ、まず宮中の初斎院(しょさいいん)で、次に都の外の野々宮(ののみや)で身を清め、三年の後に伊勢神宮に向かいました。斎宮の御所には500人もの役人や侍女が奉仕しました。斎宮を下るのは、天皇が崩御か譲位した時、または斎宮の母親が病気の時に限られました。

後醍醐天皇の時、南北朝の動乱で伊勢に向かうことができず、そのまま廃止されました。文学作品にも伊勢の斎宮は多く描かれ『源氏物語』で六条御息所の娘が伊勢の斎宮として下る際、京都嵯峨野の野々宮神社に光源氏が六条御息所を見送る場面が特に有名です。

狩の使い

「狩の使い」とは、朝廷の宴会などで使う鳥獣を狩るために諸国に派遣された勅使です。多くは五位の蔵人(くろうど。宮中のことを扱う役人)が、これにあたりました。